クリムトの絵画を飾り生い立ちを感じる

クリムトの絵画に見る作風・生い立ち

|

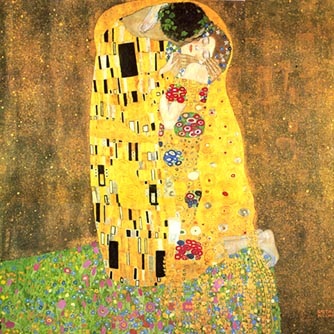

クリムト は本当に素晴らしい作家です。 仮に、絵画に男性受け、女性受けという評価があるとしたら、断然クリムトは男性受けする側に入ります。 彼の書く恍惚とした表情の女性の絵柄を一度みたら絶対ファンになります。 エロスがそこはかとなく香り立ち、見るものをひきつけてやまないものがあります。 代表的なものは「接吻」(1908年)や『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像 I』(1907年)、「ユディット1」(1901年)や「ユディット2」(1909年)「死と生」(1915年)等があります。 彼の絵の特徴は、女性と 絵画の魅せ方にあると言えるでしょう。 かなりの女性好きの画家であり、よく観察し、女性を美しく描いていることもあり、男女の交わりを遠回しに想像させる女性の表情も沢山描いています。 そして金ぱく浮世絵の影響でしようか、彼は絵画の中に金ぱくを使っていたことがある時期に集中しています。 そして彼はがくぶち装飾家でもありました。 がくぶちとそれに飾られた絵でひとつの「絵画」とする彼は、セットで絵画がよく見えるかをいつも考えていました。 |

クリムトの生い立ち

| 1862年、オーストリアのウィーンでうまれました。 10代のころに工芸美術学校に入学し、早速頭角をすぐに現わすことに成るのです。 天才のバタ-ンをきちんと踏襲しています。 17歳でオーストリア皇帝の銀行式の祝祭行列の装飾チ-ムに参加したり、在籍した工芸美術学校で知り合ったフランツ・マッチュや弟と3人で、工房を設立しています。 これは、画期的なことなのです。 評価の高さはずっと続き、美術史美術館の装飾や劇場の装飾などビッグプロジェクトを請けてすすめていきました。 そして伝統的なウィーン美術を精力的にこなして、その業界にて、圧倒的な地位と名声をクリムトは確立していったのです。 その後、保守的だったウィーン美術に疑問を感じて、その思いをオーストリア政府から依頼された大学の天井画の製作の中で反映させることになったのです。 |

クリムトの絵画に対する強い思い

| この8年ほど続いたプロジェクトに対しては、当時のウィーン美術の業界からはあまり高く評価される事はなく、彼自身も最後まで続けることを拒否したのでした。 自分の思いを作品に対して表したいと考えた彼は1897年に「ウィーン分離派」を結成したのです。 分離派の活動の中でも、クリムトは特に女性を本物以上に 美しく魅せる事の出来る肖像画家として人気が高く沢山の女性画を残しています。 もし絵画購入という幸運な機会に、個人、企業いずれにしても遭遇したならば、一つは手に入れてその作風にいつも触れていたいものです。 あるいはクリムト展で画集を手に入れて、その絵画に触れて、彼の生い立ちを知り、作品に触れた時の感想を考えることが大切なことになってきます。 |